근로기준법의 주 52시간제에 대해 알아보고 정리해보았다. 사실 주 52시간제는 원칙적인 근로시간을 말한 것이 아니고 주 40시간(원칙)이라는 법정근로시간에 더하여 가산수당을 지급한다면, 1주에 12시간까지 더 연장 근로할 수 있다는 의미임을 알 수 있었다.

따라서 아래에서는 근로기준법상의 근로시간 및 연장근로시간 등에 대한 법률을 알아보고 정리해 보았다.

■ 적용대상 사업장

근로기준법은 원칙적으로 상시근로자 5인 이상 사업장에 적용되고, 예외적으로 4인 이하 사업장에 적용되는 규정이 있다. 주 52시간이라는 연장근로 제한에 관한 제53조 1항은 5인 이상 사업장에 적용되는 것임을 알 수 있다.

■ 근로시간이란?

사용자의 지휘, 감독하에 있는 시간으로 출근시간부터 퇴근시간 중 휴게(휴식시간) 시간을 제외한 시간으로 근로기준법 제50조에서 규정하고 있는데 아래와 같다.

일반 근로자의 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없으며, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.(법정근로시간)

이러한 근로시간을 산정하는 경우 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘ㆍ감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다.

참조> 연소근로자(15세 이상 18세 미만)인 경우는 1일 7시간, 1주 35시간이며 당사자간 합의에 따라 1일에 1시간, 1주에 5시간을 한도로 연장할 수 있다.

참조> 유해위험 작업 근로자는 1일 6시간, 1주 34시간이며, 연장근로는 인정되지 않는다

cf) “소정(所定) 근로시간”이란 위의 1일 8시간, 1주 40시간이라는 법정근로시간 범위 안에서 근로자와 사용자가 정해 놓은 근로시간을 말하며 이는 임금 산정의 기초가 된다.

■ 연장 근로의 제한 (근로기준법 제53조)

1. 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제50조(1일 8시간, 1주 40시간)의 근로시간을 연장할 수 있다. (제53조 제1항) ---> 주 52시간제의 근거규정 (40H+12H) ,

2. 제53조에서는 연장근로에 대한 규정이 더 나와 있는데, 이는 탄력적 근로시간제 및 선택적 근로시간제를 시행하고 있는 회사에 대한 연장근로 내용이다. 즉 탄력적 근로시간제나 선택적 근로시간제를 시행했을 때 12시간 한도로 연장할 수 있다는 내용이다.

--> 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제) 및 제51조의 2 (3개월을 초과하는 탄력적 근로시간제)의 근로시간을 연장할 수 있고, 제52조 제1항 제2호의 정산기간을 평균하여 1주 간에 12시간을 초과하지 아니하는 범위에서 제52조 제1항(선택적 근로시간제)의 근로시간을 연장할 수 있다. <개정 2021. 1. 5.>

3 상시 30명 미만의 근로자를 사용하는 사용자는 근로자 대표와 서면으로 합의( 연장된 근로시간을 초과할 필요가 있는 사유 및 그 기간, 대상 근로자의 범위) 한한 경우 위의 1, 2에 따라 연장된 근로시간에 더하여 1주 간에 8시간을 초과하지 아니하는 범위에서 근로시간을 연장할 수 있다. <신설 2018. 3. 20.>

--> 이 조항에 의하면 연장된 52시간에 8시간까지를 더하여 60시간까지 연장할 수 있게 되나, 이 조항은 2022년 12월 31일까지 유효하며, 미성년자는 적용 금지된다.

4. 사용자는 특별한 사정이 있으면 고용노동부 장관의 인가와 근로자의 동의를 받아 위 1, 2의 근로시간을 연장할 수 있다. (즉, 요건을 갖추면 연장된 52시간을 더 연장할 수도 있다고 규정되어 있다.) 다만, 사태가 급박하여 고용노동부 장관의 인가를 받을 시간이 없는 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 한다.

이때 고용노동부 장관은 근로시간의 연장이 부적당하다고 인정하면 그 후 연장시간에 상당하는 휴게시간이나 휴일을 줄 것을 명할 수 있으며, 사용자는 연장 근로를 하는 근로자의 건강 보호를 위하여 건강검진 실시 또는 휴식시간 부여 등 고용노동부 장관이 정하는 바에 따라 적절한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

■ 가산임금의 지급 (상시근로자 5인 이상 적용)

근로자가 연장, 야간, 휴일근로를 한 경우에는, 통상임금의 50% 이상을 가산하여 지급하여야 하는 임금을 말한다. 이것의 취지는 근로자에 대한 보상과 동시에 장시간 근로를 제한하고자 하는 의미라고 볼 수 있겠다.

제56조 제1항은 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다고 되어 있다.

** 통상임금이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定) 근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.

---> 법정근로시간을 초과한 근로에 대해 사용자는 연장근로의 대가인 연장근로수당과 연장근로에 대한 가산수당인 연장근로 가산수당을 모두 지급해야 한다.

휴일근로와 야간근로에 대한 연장근로수당에 대한 내용은 다음과 같다. 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50

2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100

사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다

제57조에서는 보상휴가제 규정이 있는데, 사용자는 근로자 대표와의 서면 합의에 따라 위의 제56조에 따른 연장근로ㆍ야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다고 규정되어 있다.

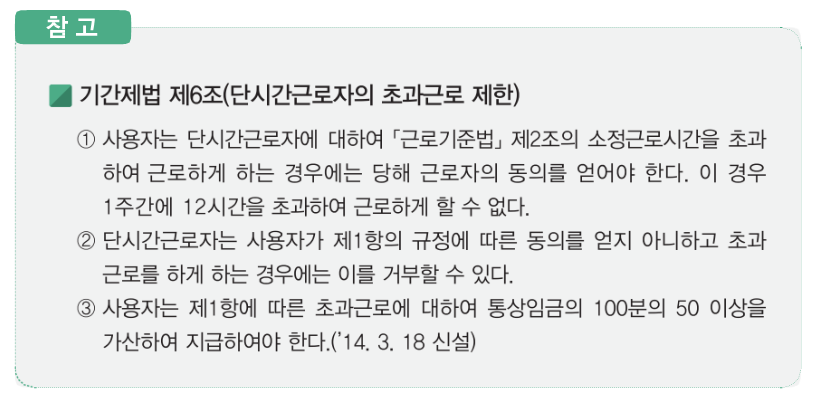

** 단시간 근로자란 1주 동안의 소정근로시간이 통상의 근로자보다 짧은 근로자를 말한다.

■ 근로시간 특례 및 적용의 제외

기타 근로시간 관련한 관련 법규로는 다음과 같다.

제59조(근로시간 및 휴게시간의 특례)

통계청장이 고시하는 산업에 관한 표준의 중분류 또는 소분류 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 대하여 사용자가 근로자 대표와 서면으로 합의한 경우에는 제53조 제1항에 따른 주(週) 12시간을 초과하여 연장근로를 하게 하거나 휴게시간을 변경할 수 있다. (직업의 특성을 고려한 것으로 보인다)

1. 육상운송 및 파이프라인 운송업. 다만, 「여객자동차 운수사업법」 제3조 제1항 제1호에 따른 노선(路線) 여객자동차운송사업은 제외됨

2. 수상운송업

3. 항공운송업

4. 기타 운송 관련 서비스업

5. 보건업

---> 위의 경우에는 사용자는 근로일 종료 후 다음 근로일 개시 전까지 근로자에게 연속하여 11시간 이상의 휴식 시간을 주어야 한다.

제63조(적용의 제외) 근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정은 다음의 어느 하나에 해당하는 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다. 그러나 야간근로에 대한 가산수당은 적용된다.

1. 소정의 농수산업에 종사하는 자

2. 감시(監視) 또는 단속적(斷續的)으로 근로에 종사하는 사람으로서 사용자가 고용노동부 장관의 승인을 받은 사람

3. 감독, 관리, 기밀을 취급하는 업무에 종사하는 사람. 예를 들면 비서 기타 직무가 경영자 또는 관리, 감독적 지위에 있는 자의 활동과 불가분하게 이루어져 출퇴근 등에 있어서 엄격한 제한을 받지 않는 사람을 들 수 있겠다.

※ 본 블로그의 모든 내용들은 법적인 근거로 사용하거나 최종 판단의 근거로 활용될 수는 없습니다.

'업무데스크 > HR' 카테고리의 다른 글

| 직장내 법정의무교육 관련조항에 대하여 (0) | 2022.04.01 |

|---|---|

| 현장실습생의 4대보험 문제 (0) | 2022.03.16 |

| 연차유급휴가에 대하여 (1) | 2022.03.11 |

| 근로계약서 작성 (0) | 2022.03.06 |

| 최저임금의 이해 2 (0) | 2022.02.23 |

댓글